Aadikal

- जिस काल में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी, उस काल में हिन्दी जनभाषा थी। इसीलिए हिन्दी साहित्य के इतिहासवेत्ताओं ने अपभ्रंश साहित्य को हिन्दी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है।

- मिश्रबन्धुओं ने 'मिश्रबन्धु विनोद' में अनेक रचनाओं को स्थान दिया है जबकि चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' अपभ्रंश को 'पुरानी हिन्दी' (Purani Hindi) नाम से अभिहित करते हैं।

- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वीरगाथाकाल का विवेचन करते हुए अपभ्रंश रचनाओं को पूर्वपीठिका के रूप में स्थान दिया है।

- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हेमचन्द्राचार्य ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है- 1. परिनिष्ठित अपभ्रंश जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा, 2. ग्राम्य अपभ्रंश जिसका स्वरूप व्याकरण के नियमों से मुक्त सतत विकासमान और एक जनभाषा का था।

हिन्दी साहित्य का आरम्भ Hindi Sahitya ka Aarambha

- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा बाबू श्यामसुन्दर दास हिन्दी साहित्य का आरम्भ 11वीं शती से मानते हैं।

- आचार्य शुक्ल के अनुसार हिन्दी का साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित होना अथा हिन्दी साहित्य का बनना राजा भोज के समय (संवत् 1050 के लगभग) से प्रारम्भ हुआ जब अपभ्रंश भाषा काव्य के लिए रूढ़ हो चली थी।

- डॉ. रामकुमार वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन हिन्दी साहित्य का आरम्भ क्रमश: 8वीं शताब्दी तथा 7वीं से मानते हैं। इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को हिन्दी का आरम्भिक रूप स्वीकार किया है।

- बाबू गुलाबराय, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वान स्वीकार करते हैं कि हिन्दी साहित्य की परम्परा का आरम्भ 11वीं शताब्दी में ही हुआ।

- परवर्ती अपभ्रंश रचनाओं में हिन्दी का स्वरूप स्पष्ट रूप से मिल जाता है, जिनका काल 7वीं-8वीं शताब्दी तक जाता है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन Hindi Sahitya ke Itihas ka kal vibhajan

- हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर विचार करते समय आचार्य रामचन्द्र ने लिखा है, ''प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकाता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिणाम प्रथम के बराबर न होगी। दूसरी बात है, ग्रन्थों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जायेगी।.... प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक-प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाजन का नाम किया गया है।''

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है—

1. आदिकाल (वीरगाथा काल विक्रम संवत् 1050 से 1375 विक्रम संवत् तक)

2. पूर्वमध्य काल (भक्तिकाल विक्रम संवत् 1375 से 1700 विक्रम संवत् तक)

3. उत्तर मध्य काल (रीति काल विक्रम संवत् 1700 से 1900 विक्रम संवत् तक)

4. आधुनिक काल (गद्य काल विक्रम संवत् 1900 से ... )

आदिकाल: विक्रम संवत् 1050 से 1375 विक्रम संवत् तक

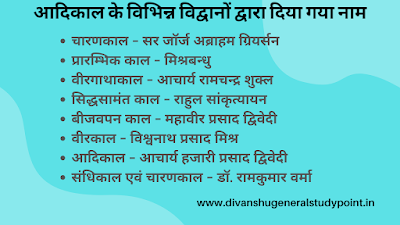

- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'वीरगाथा काल' नाम से पुकारा।

- उन्होंने कहा कि इस काल में कविगण सामंतों और राजाओं के आश्रय में रहकर उनके यशगान में काव्य रचना किया करते थे। उस काल में जनरुचियां युद्धप्रियता की ओर उन्मुख थीं तथा राजा-सामंत शौर्य प्रदर्शन को जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे। उस काल का वातावरण तलवार की धार की छाया में विकसित हो रहा था। स्वाभाविक रूप से उस काल के कवियों ने भी वीररस में काव्य-रचना को प्रमुखता दी तथा कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया।

हिन्दी में कुल कितने सर्वनाम है?

इस काल के प्रमुख ग्रन्थ

- पृथ्वीराज रासो, परमालरासो, खुमानरासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, जयमयंक, जसचन्द्रिका आदि वीरगाथात्मक काव्य हैं।

- यद्यपि इस काल में धार्मिक रचनाएं भी लिखी गयीं, पर शुक्लजी इन रचनाओं को विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं मानते तथा उक्त वीरगाथात्मक रचनाओं के प्राधान्य के आधार पर इस काल को 'वीरगाथा काल' के नाम से पुकारते हैं।

- किन्तु परवर्ती साहित्येतिहासकारों ने आचार्य शुक्ल द्वारा प्रदत्त इस नाम को अनुपयुक्त ठहराते हुए उनका विरोध किया।

- डॉ. रामकुमार वर्मा ने इस काल को 'चारणकाल' और 'संधिकाल' नाम दिया है। 'संधिकाल' के अन्तर्गत वे उन अपभ्रंश रचनाओं को लेते हैं जिन्होंने हिन्दी साहित्य की पीठिका तैयार की। रचनाओं का काल 7वीं शती से प्रारम्भ हो जाता है। जो वीरकाव्य इस काल में लिखे गये, उनके कवि चारण होते थे, अतः इस काल को चारणकाल कहना उपयुक्त होगा।

- किन्तु डॉ. वर्मा का यह मत मान्य नहीं है। एक काल के दो नाम अव्यावहारिक हैं। साथ ही इस काल के सभी कवि चारण नहीं थे।

- राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को 'सिद्ध-सामन्त-युग' के नाम से पुकारा। उनके मतानुसार इस काल में समाज पर सिद्धों का, तो राजनीति पर सामन्तों का अधिकार था। सिद्धों ने काव्य-रचना की, उधर सामन्तों ने अपने आश्रय में काव्य-रचना को प्रोत्साहन दिया। किन्तु इन दोनों ही नामों का तालमेल उपयुक्त नहीं है। दूसरे ये नाम व्यक्तिबोधक हैं, साहित्यिक प्रवृत्ति या जनरुचि के परिचायक नहीं।

- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी वीरगाथा काल नाम का विरोध किया है तथा उन्होंने इस काल को 'आदिकाल' नाम से अभिहित किया है। उन्होंने यह माना है कि इस काल में ऐसी विकासोन्मुख प्रवृत्तियाँ सक्रिय थीं तथा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तरों पर भारी परिवर्तन इस काल हो रहे थे। इस काल में धार्मिक और सिद्धों ने भी काव्य-रचना की, जिनके काव्य को साम्प्रदायिक या गैररचनात्मक कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस काल में भक्ति के अतिरिक्त शृंगारपरक तथा नीतिपरक काव्य भी लिखे गये। इस काल में जो विपुल साहित्य रचा गया, उसमें वीरगाथा काव्य तो एक प्रवृत्ति मात्र है। इस काल में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे एक नाम के अभाव में, जो इन सारी प्रवृत्तियों का बोध करा इस काल को 'आदिकाल' के नाम से पुकारना ही उपयुक्त होगा।

- चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने इस काल को अपभ्रंशकाल नाम दिया है, किन्तु यह भी सर्वथा अनुपयुक्त है।

- डॉ. श्यामसुन्दरदास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम स्वीकार करते थे। किन्तु अधिकतर विद्वान इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारना ही ठीक समझते हैं और इस काल के लिए आदिकाल नाम ही प्रचलित हो गया है।